2013年6月2日0時(shí)50分,復旦大學(xué)古籍整理研究所特聘教授吳金華先生與世長(cháng)辭。今年是吳先生逝世十周年,《澎湃》發(fā)表方一新教授紀念吳先生的文章,緬懷先生,螢窗詁籍特予轉載。

憶吳金華先生

方一新

一

知道吳金華老師的大名,大約是在三十多年前。1982年夏天,我從杭州大學(xué)中文系本科畢業(yè)后,考取了本校漢語(yǔ)史專(zhuān)業(yè)的碩士生,師從祝鴻熹先生,并于當年秋季入學(xué)。讀碩期間,就在《南京師范學(xué)院學(xué)報》、《中國語(yǔ)文》等刊物上拜讀過(guò)吳老師的論文。吳老師文章中對“加誣”、“卒暴”等詞的考釋?zhuān)鑼?shí)可信,糾正了時(shí)賢的誤釋?zhuān)钊伺宸9谫O老師在給我們上訓詁學(xué)、《說(shuō)文》研究等課程時(shí),也時(shí)而會(huì )舉吳老師考釋《三國志》詞語(yǔ)的例子,推崇備至。

初次與吳老師見(jiàn)面,是在留校工作以后。1985年暑假,我和云路碩士畢業(yè),我留在中文系,云路留在古籍研究所。兩年后,1987年5月,中國訓詁學(xué)研究會(huì )在富陽(yáng)召開(kāi)學(xué)術(shù)年會(huì ),蜚聲學(xué)界的幾位先生——北京大學(xué)周祖謨先生、湖南師大周秉鈞先生,以及本校蔣禮鴻先生、郭在貽老師等,都躬臨盛會(huì ),真可謂群賢畢至了。吳金華老師也參加了這次會(huì )議。記得當時(shí)我去吳老師的房間見(jiàn)面,初次見(jiàn)到仰慕已久的吳老師,難免有些拘謹。沒(méi)說(shuō)幾句話(huà),吳老師就提起我對《世說(shuō)新語(yǔ)》幾條詞語(yǔ)的校釋?zhuān)òl(fā)表在《溫州師范學(xué)院學(xué)報》1986年第3期上),給予謬獎。一下子,就拉近了我們之間的距離,緊張的心情馬上就松弛下來(lái)了。

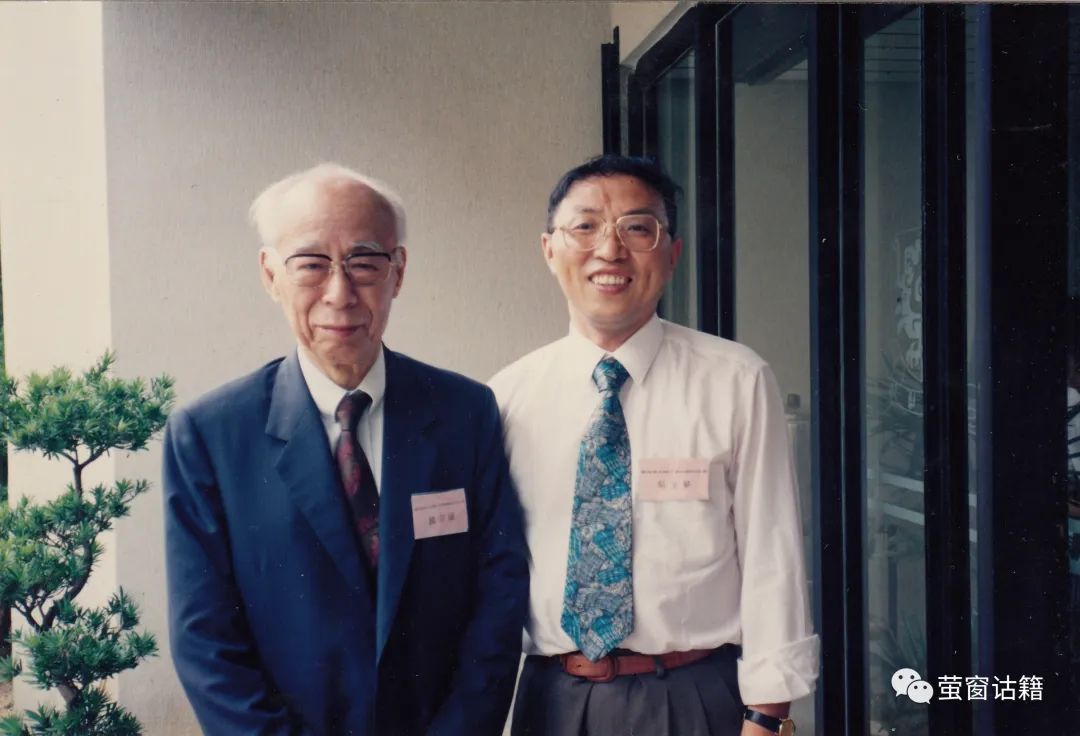

吳金華先生與饒宗頤先生,攝于1993年

從這以后,就一直與吳老師保持著(zhù)學(xué)術(shù)及工作上的聯(lián)系,這么多年,從未中斷。

吳金華老師在學(xué)術(shù)上是前輩、老師,而在日常相處時(shí),則是一位寬厚長(cháng)者,對后學(xué)晚輩格外關(guān)照、提攜,不遺余力。寫(xiě)這篇小文時(shí),幾件小事,幾個(gè)場(chǎng)景,都涌上心頭。

1995年,全國高校古委會(huì )在杭州召開(kāi)系列教材“古典文獻專(zhuān)業(yè)基礎教材”(全國高校古委會(huì )規劃、設計,裘錫圭、楊忠兩位先生主編)編委會(huì ),審議、確定這套教材的編寫(xiě)者。“訓詁學(xué)”這門(mén)課,吳老師在南京師范大學(xué)開(kāi)過(guò)多次,原已整理、準備了書(shū)稿提綱和課程講義提供給會(huì )議,本是最合適的承擔者;但當得知我也申報時(shí),就馬上推薦、提議由我承擔。會(huì )議結束時(shí),吳老師專(zhuān)門(mén)找我談,說(shuō)明原委,還慷慨地把講稿提供給我參考,體現了對后進(jìn)的提攜和厚愛(ài),令人感銘不已。

我和云路帶的博士生多為歷史詞匯、訓詁考釋方面的,常請吳老師評閱他們的學(xué)位論文,多有煩勞。吳老師對年輕人的學(xué)位論文以褒獎為主,少有直截了當的批評。從本世紀初以來(lái),浙大人文學(xué)院就改為雙向匿名評審,盡管如此,但只要看到“評閱人認為……”這樣的文字,以及熟悉的字體,就知道一定出自吳老師的手筆。在獎掖后學(xué)方面,吳老師像極了乃師徐復先生,甚至連“評閱人認為……”這樣的話(huà)語(yǔ),師徒二人也如出一轍,老師對弟子的影響是多方面的,此為一例。

我帶的第一位博士生史光輝的博士論文答辯,就是請吳金華老師擔任答辯委員會(huì )主席,來(lái)杭州主持答辯的。對史光輝的學(xué)位論文《東漢佛經(jīng)詞匯研究》,吳老師及答辯委員會(huì )各位先生給予了較高評價(jià),認為選題切當,考證詳密,是一篇較見(jiàn)功力的博士論文。我和史光輝都很感謝吳老師及幾位先生的指點(diǎn)、鼓勵。

多年前的一個(gè)夜晚,我接到了吳金華老師的電話(huà),說(shuō)他正在陪一位即將調離上海的朋友吃飯、喝酒。原來(lái),那位老師因人事關(guān)系方面的原因,要調離上海一所高校,吳老師想把他引進(jìn)到復旦,但未能成功;推薦給我們,也因故未能如愿。朋友將要離開(kāi),吳老師設宴餞行。電話(huà)中明顯感到吳老師喝醉了,絮絮叨叨,辭

達意,其重情誼、惜才俊的古道熱腸,令人記憶猶新。

圈內人都知道:吳老師是性情中人,愛(ài)憎分明。

去年(2013年)5月下旬,我收到了吳老師發(fā)來(lái)的郵件——對某位高校教授的評閱意見(jiàn)非常不滿(mǎn):說(shuō)×××論文“須作重大修改”的“盲審專(zhuān)家”“是個(gè)‘錯別字專(zhuān)家’,短短的《評議書(shū)》竟然出現5處‘須作重大修改’(見(jiàn)下面5句)的內容”,如把“框架”說(shuō)成“架框”;把“總共”說(shuō)成“政共”;把“盡管”錯成“僅管”;把“本傳”誤成“本列”,指出這樣的“專(zhuān)家”連小學(xué)生的水平都沒(méi)達到,“我們強烈要求:退回重寫(xiě)!”

這就是認真、執著(zhù)的吳老師!對是對,錯是錯,直抒胸臆,毫不含糊,眼里容不得沙子。

二

吳金華老師原來(lái)在南京師范大學(xué)中文系工作,南師大與浙江大學(xué)(原杭州大學(xué))從事語(yǔ)言學(xué)、文獻學(xué)研究的學(xué)者有著(zhù)傳統友誼,前輩學(xué)者言傳身教,作了很好的示范。

早在上世紀六、七十年代,原杭州大學(xué)的蔣禮鴻先生與南師大的徐復先生,就是很好的朋友,時(shí)有切磋、探討,情誼很深。蔣先生《敦煌變文字義通釋》、《義府續貂》,都是徐復先生作的“序”。《詩(shī)經(jīng)》上說(shuō)“嚶其鳴矣,求其友聲”,蔣、徐兩位先生,就是這樣互相推崇、欣賞的好友。

作為徐復先生高足的吳金華老師,秉承了師輩的傳統與風(fēng)范,繼續與浙大同行保持了密切的聯(lián)系。吳老師與年齡相近的郭在貽老師,時(shí)有聯(lián)系。

正因為有這樣的傳承與友誼,我明顯體會(huì )到,吳金華老師對我們學(xué)校有著(zhù)深厚的情誼和特別的關(guān)懷,對我和云路等晚學(xué)也十分厚愛(ài),通過(guò)幾件事情可見(jiàn)一斑。

2001年9月24—28日,由漢語(yǔ)史研究中心主辦的“第二屆中古漢語(yǔ)國際學(xué)術(shù)研討會(huì )”在杭州召開(kāi)。吳金華老師應邀參會(huì ),并作大會(huì )報告。會(huì )議期間舉行了《蔣禮鴻集》首發(fā)式,吳金華老師講話(huà)時(shí)深情地回憶了蔣禮鴻先生在治學(xué)方面的引導與幫助。吳老師說(shuō),當年從徐復先生讀研時(shí),徐先生對好友蔣禮鴻先生的學(xué)問(wèn)人品極為贊賞。吳老師曾應徐復先生之囑,為《敦煌變文字義通釋》寫(xiě)了一篇書(shū)評,蔣先生記在心上,數次提起。吳老師后來(lái)專(zhuān)程來(lái)杭拜訪(fǎng)蔣先生,當面向蔣先生請益;蔣先生一句“話(huà)不要說(shuō)死”的教誨給他留下了很深的印象。吳老師說(shuō),這句話(huà)看似平常,其實(shí)它概括了做學(xué)問(wèn)的一種境界——學(xué)問(wèn)是沒(méi)有止境的。隨著(zhù)研究的深入,新材料的發(fā)現,原有的結論會(huì )不斷得到修正。

我們漢語(yǔ)史研究中心是1999年成立的,并于次年入選教育部人文社科重點(diǎn)研究基地。根據重點(diǎn)基地建設的規定,2000年2月,漢語(yǔ)史研究中心首屆學(xué)術(shù)委員會(huì )成立,著(zhù)名語(yǔ)言學(xué)家蔣紹愚先生擔任學(xué)術(shù)委員會(huì )主任,魯國堯、項楚、江藍生、吳金華等先生受聘擔任學(xué)術(shù)委員會(huì )委員。記得當時(shí)授聘儀式在西溪校區的邵科館舉行,由校黨委副書(shū)記鄭造桓主持,副校長(cháng)胡建淼為各位先生頒發(fā)聘書(shū),佩戴校徽。授聘儀式隆重而熱烈。

2001年吳金華先生在浙大受聘兼職教授

作為中心首屆學(xué)術(shù)委員和多年的老朋友、師長(cháng),吳老師參加了中心主辦的歷年會(huì )議,審議十五、十一五規劃以及每年兩個(gè)重大項目選題,為我們中心的建設發(fā)展出謀劃策,給予了熱情幫助和指導。師母張敏文老師是吳老師的賢內助,多年來(lái)琴瑟相和、默默奉獻。中心每次會(huì )議,我們也都會(huì )請吳老師和師母一起參加,以方便照顧。

三

平時(shí),我們與吳老師的聯(lián)系不是很多,因為知道他忙,沒(méi)有事不輕易打擾。我和吳老師主要通過(guò)電郵聯(lián)系。吳老師出版大著(zhù)后,總會(huì )惠贈給我和云路,我們有論著(zhù)出版,也會(huì )寄給吳老師請正。我撰寫(xiě)有關(guān)“護前”一詞的考釋文章,也曾經(jīng)征求過(guò)吳老師的意見(jiàn)。

盡管與吳老師的聯(lián)系并不是那么密切,但事實(shí)上,我是在拜讀、學(xué)習吳金華老師的著(zhù)作過(guò)程中逐漸成長(cháng)起來(lái)的。在研讀吳老師著(zhù)作以及與吳老師的接觸中,我學(xué)到了很多。

首先,是吳老師對學(xué)術(shù)精益求精,不斷完善的治學(xué)精神。

要提到吳老師的研究領(lǐng)域,就不能不提《〈三國志〉校詁》及相關(guān)的系列論文。

吳金華老師的《三國志》詞匯研究獨步學(xué)界,享譽(yù)海內外。上世紀八十年代初,就以系列論文的形式,發(fā)表了多篇有關(guān)《三國志》詞語(yǔ)考釋方面的成果。如《〈三國志〉解詁》(《南京師范學(xué)院學(xué)報》,1981.3)、《〈三國志〉考釋》(《南京師范學(xué)院學(xué)報》,1983.5)、《〈三國志〉拾詁》(《南京師范學(xué)院學(xué)報》,1985.3)等。作者后在此基礎上出版了《〈三國志〉校詁》(江蘇古籍出版社,1990)一書(shū),為這方面的研究作了小結。《校詁》按照《三國志》原書(shū)的卷次逐卷校詁,側重于校正文字訛誤、考證疑點(diǎn)難點(diǎn)、抉發(fā)魏晉口語(yǔ)等,頗多創(chuàng )獲。凡所校、釋?zhuān)蠖寄芗毿姆治觯斉e證據,令人折服。

平時(shí)與吳老師見(jiàn)面不多,印象中,吳老師并不經(jīng)常外出開(kāi)會(huì )。倒是我們中心開(kāi)的歷年會(huì )議,吳老師都會(huì )在百忙中蒞臨指導。每次與吳老師見(jiàn)面,閑聊之余,吳老師總會(huì )談起他的研究計劃和打算,基本上“三句不離本行——《三國志》”。吳老師對《三國志》的研究,歷久彌新。諸如《三國志》點(diǎn)校、《三國志校注》、《三國志詞典》等幾大工程,都正在(或籌劃著(zhù))做,生命不息,探索不止,使人肅然起敬。例如,早年吳老師在岳麓書(shū)社出版了《三國志》點(diǎn)校本,這是一部他花費大量時(shí)間精力整理的新校本,可惜因為排校等原因,錯誤不少。吳老師對此很不滿(mǎn)意,數次說(shuō)起,決意重做。[1]

其次,是吳老師觸類(lèi)旁通的研究方法和領(lǐng)域。

吳金華先生手跡

我與吳老師結緣的另一原因,就是《世說(shuō)新語(yǔ)》了。

吳老師博學(xué)、扎實(shí),涉獵甚廣。除了《三國志》外,還涉及《世說(shuō)新語(yǔ)》等中古名著(zhù)。

對《世說(shuō)新語(yǔ)》一書(shū),我與吳老師有共同的愛(ài)好。我的博士論文就是《〈世說(shuō)新語(yǔ)〉語(yǔ)詞研究》。而吳老師在上世紀90年代中期,推出了《〈世說(shuō)新語(yǔ)〉考釋》(安徽教育出版社,1994年初版,1995年修訂)一書(shū)。

吳老師《〈世說(shuō)新語(yǔ)〉考釋》按《世說(shuō)》次第逐條疏證,對疑難詞語(yǔ)進(jìn)行了校訂、考釋?zhuān)部坚尅妒勒f(shuō)》詞語(yǔ)170條,21萬(wàn)字。在考釋新詞新義、校正衍脫訛闕、發(fā)明典物制度等方面均取得了很高的成就,令人矚目。[2]

這里舉兩條有關(guān)《世說(shuō)新語(yǔ)》的詞語(yǔ)考釋的例子,以見(jiàn)一斑。

《世說(shuō)新語(yǔ)·棲逸》八:“南陽(yáng)劉驎之,高率善史傳,隱於陽(yáng)岐。”南朝梁劉孝標注引晉鄧粲《晉紀》:“居陽(yáng)岐,去道斥近,人士往來(lái),必投其家。”

吳老師《考釋》:“‘斥’字費解。‘斥’有遠義、廢棄義、充滿(mǎn)義等等,均與本文不合。今疑‘斥’當作‘仄’,形近之誤。‘仄’是‘側’的古字(參見(jiàn)《漢書(shū)》卷七八顏師古注)。這可以從兩個(gè)方面得到旁證:

居于陽(yáng)岐,在官道之側,人物往來(lái),莫不投之。驎之躬自供給。士君子頗以勞累,更憚過(guò)焉。(《晉書(shū)》卷九四《隱逸·劉驎之傳》)

換言之,“在官道之側”就是“去道側近”。這是參證之一。

孔宣父祠廟,本州取側近三十戶(hù)以供灑掃。(《舊唐書(shū)》卷七《睿宗本紀》)

“側近”猶言附近、鄰近,這個(gè)同義復詞雖然出自唐代文獻,但它在漢語(yǔ)史上必然前有所承。這是參證之二。”(173頁(yè))

很巧,我的博士論文《〈世說(shuō)新語(yǔ)〉語(yǔ)詞研究》(杭州大學(xué),1989),當時(shí)也有“仄近”一條,釋為附近,靠近。該條先舉《棲逸》八注:“鄧粲《晉紀》曰:‘居陽(yáng)岐,去道斥近,人士往來(lái),必投其家。’”然后考云:“‘斥近’一語(yǔ)費解,諸家無(wú)說(shuō)。唯《辭源》‘斥’字下收有‘斥近’一條,舉本例,釋為‘貼近’。按:考‘斥’字眾義,無(wú)一可訓為‘近’、‘貼近’者;《辭源》蓋隨文生訓耳,羌無(wú)實(shí)據。斥,疑為‘仄’字之形誤。”下舉北魏墓志、漢碑“斥”“仄”二字字形相近之例。(2-17頁(yè))

也就是說(shuō),在判斷“斥近”應作“仄近”,“斥”為“仄”的“形誤”這一點(diǎn)上,與吳老師“所見(jiàn)略同”。

當然,與吳老師也有不同。吳老師認為:“‘仄’是‘側’的古字。”而愚見(jiàn)則認為:“仄”讀為“側”,舉《爾雅·釋水》:“穴出,仄出也。”《經(jīng)典釋文》:“仄,本亦作側。”《漢書(shū)·夫躬傳》:“躬既親近,數進(jìn)見(jiàn)言事,論議無(wú)所避。眾畏其口,見(jiàn)之仄目。”顏師古注:“仄,古側字也。”

“側近”為魏晉以來(lái)習語(yǔ)。如《三國志·魏志·夏侯玄傳》:“天臺縣遠,眾所絕意。所得至者,更在側近,孰不修飾以要所求?”《晉詩(shī)》卷19《清商曲辭·青溪小姑曲》:“開(kāi)門(mén)白水,側近橋梁;小姑所居,獨處無(wú)郎。”(《〈世說(shuō)新語(yǔ)〉語(yǔ)詞研究》2-17頁(yè))

又《排調》二六“謝公在東山”條:“(謝公)后出為桓宣武司馬,將發(fā)新亭,朝士咸出瞻送。”對“瞻送”一詞,吳老師的結論與我不同。

我在博士論文中,認為是應該作“贍送”(1989),略云:“‘瞻’蓋‘贍’字之借,‘瞻送’即‘贍送’。古人送別,往往為出行者設宴餞行,稱(chēng)為‘祖’或‘祖道’…… ‘贍送’與‘祖’同義。”(同上2-136頁(yè))

而吳老師則認為原文不誤,“瞻送”一詞淵源甚早。《考釋》:“‘瞻送’,送別。這也是晉宋之語(yǔ),但辭書(shū)迄未收錄。又如:

及喪下江陵,士女老幼皆臨江瞻送,號哭盡哀。(《晉書(shū)》卷七四《桓沖傳》)

廬陵內史周朗以正言得罪,鎖付寧州,親戚故人無(wú)敢瞻送。(《宋書(shū)》卷五七《蔡興宗傳》)

舊本《宋書(shū)》原作‘贍送’,中華書(shū)局標點(diǎn)本校改為‘瞻送’,可從。

六朝文人創(chuàng )用新詞,大抵多有典故可據。郊原送別謂之‘瞻送’,淵源很古:

燕燕于飛,差池其羽。之子于歸,遠送于野。瞻望弗及,泣涕如雨。(《詩(shī)經(jīng)》卷二《邶風(fēng)·燕燕》)……其中‘遠送’和‘瞻望’,在詠唱中反復出現;‘瞻送’連文,顯然取義于此。”(204頁(yè))

顯然,與拙文“改字說(shuō)”相比,吳老師找到了該詞的來(lái)源出處,無(wú)疑是正確的。糾正了拙文的疏漏。

我在拜讀吳老師《〈世說(shuō)新語(yǔ)〉考釋》之余,也對個(gè)別條目提了一點(diǎn)意見(jiàn),對此吳老師在1995年第2次印刷本“重印后記”中,也不忘提到一筆,“在這里,特向函示寶貴意見(jiàn)的徐復先生、項楚先生、李鋤先生、方一新先生、闞緒良先生等表示衷心的感謝。”不隱匿他人勞動(dòng)的情懷躍然紙上。

第三,是對學(xué)問(wèn)認真、執著(zhù),一絲不茍。

記得2008年暑假快結束時(shí)的一天,8月26日下午,我們中心與古籍所一起請吳老師來(lái)作過(guò)一場(chǎng)學(xué)術(shù)報告。

吳老師以中華書(shū)局2001年出版的《日藏弘仁本文館詞林校證》(下稱(chēng)《校證》)為例,就古籍整理的方法及原則問(wèn)題作了講演。

吳老師認為:從事古籍整理與研究,應該遵循相應的原則和方法,《校證》問(wèn)題很多,大多與未能遵循這些原則和方法有關(guān)。

例如,不要輕下斷語(yǔ)。吳老師指出,作《校證》者,不仔細檢讀《詞林》以外的文獻,常說(shuō)《詞林》的內容在其他文獻“無(wú)收”、“無(wú)載”,掩蓋了文獻真相,對從事古文獻整理與研究的青年學(xué)者十分不利。

吳老師指出的這一點(diǎn)非常重要,恰好說(shuō)明了“功夫在詩(shī)外”。整理一部古籍,不能只看這部古籍,而要觸類(lèi)旁通、舉一反三,連帶閱讀、研究相關(guān)典籍。吳老師對《三國志》《世說(shuō)新語(yǔ)》的研究,就是如此,作了很好的示范。

又如,要尊重古寫(xiě)本,不可隨意改字。吳老師指出,整理者在過(guò)錄時(shí)不夠仔細,覆校時(shí)粗枝大葉,時(shí)見(jiàn)該校的未校,不該改的改了。季忠平撰《〈文館詞林〉韻文的校點(diǎn)問(wèn)題》一文,從“改錯”、“補闕”、“正倒文”等方面列舉了9例,就是例子。

吳老師論述了古籍整理的一個(gè)重要原則——尊重古本,不輕易改字。也就是說(shuō),在證據不充分,可改可不改的情況下,應該謹慎從事;可采取出校記的方式羅列異文,寫(xiě)出疑問(wèn),但不輕改原文。

再如,注重實(shí)證,避免臆斷。吳老師指出,考校文獻的時(shí)代也好,指出或訂正文字訛誤也好,都不能不提供本證或旁證。不提供證據就改動(dòng)古書(shū)(所謂“以意改”),這不是嚴肅的古籍整理者應有的態(tài)度。

吳老師的意見(jiàn)很正確,也很重要。實(shí)事求是、無(wú)徵不信,這是乾嘉學(xué)者的治學(xué)態(tài)度,到今天仍未過(guò)時(shí)。從事古籍整理與研究,就應該堅持有一分證據,說(shuō)一分話(huà);不作主觀(guān)臆測,不為無(wú)根之談。

以上對吳金華老師的片斷回憶,拉雜寫(xiě)來(lái),思緒時(shí)斷時(shí)續,盡管如此,但在寫(xiě)作過(guò)程中,吳老師的音容笑貌、言行舉止時(shí)時(shí)浮現在腦海里,不能自已。現在,吳老師駕鶴遠行已經(jīng)半年多了,但他為學(xué)界留下的煌煌著(zhù)作和治學(xué)精神,將會(huì )長(cháng)存人間。

2014年元月于杭州閑林白云深處

(本文原刊《鳳鳴高岡——吳金華先生紀念文集》,南京:鳳凰出版社,2014年11月。)

注釋

[1] 近年來(lái),中華書(shū)局組織專(zhuān)家學(xué)者重新修訂二十四史點(diǎn)校本,吳金華老師是《三國志》的當然人選。據說(shuō)已經(jīng)完成初稿。可惜未及最終完成、見(jiàn)書(shū),吳老師就遽然去世,令人扼腕。——據悉,現在《三國志》中華書(shū)局點(diǎn)校本的修訂工作是吳老師的哲嗣吳葆勤先生在做,盼望早日問(wèn)世,以饗讀者。作者補記,2023.5.31[2] 參看拙撰《讀〈世說(shuō)新語(yǔ)考釋〉》,《古籍整理研究學(xué)刊》1997年第2期。

本文轉載自微信公眾號“螢窗詁籍”